广允寺壁画的粉本,有何与众不同之处?

云南是一个多民族集中的地方,也是世界上惟一一个具有汉传、藏传和南传三个主要佛教体系的省区。它不仅表现出多样性,而且表现出相互交融、相互影响的交融特征。

佛教东来以后,顾恺之,陆探微,张僧繇,曹仲达,吴道子,阎立本,尉迟乙僧等名家,都参与了佛教壁画的创作和绘画,历代流传下来的优秀粉本,也通过大量的石窟壁画和寺庙壁画,得到了充分的展示。

在西藏佛教中,流传着《造像量度经》、《佛说造像量度经》和《佛说造像量度经疏》等一系列佛教壁画作品,在西藏佛教中得到了广泛传播。许多现存的著名寺庙的壁画,亦表现出严谨的画律与准则。

作为南传播佛教的边疆地区,中国的南传佛教壁画有着自己的特色与复杂之处,既受外来佛教的直接冲击,也受汉族文化的浸润与滋润,因而形成了多种样式。

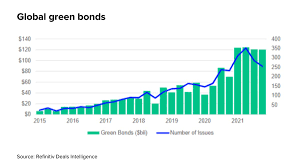

云南省临沧市沧源县勐董镇广允寺的《广允寺》是"傣汉融合类型"南传佛教壁画的一个主要遗迹。这幅画于道光八年,已经超过190年了。一九八八年一月,它被国务院列为国家第三个重点古迹。

南传佛教地区佛寺壁画考寻

芒弄佛教是一个古老的寺院,距离光云寺不到500米。其结构形式与光韵殿相似。大殿进门是一座大厅,大厅前面的柱子上雕刻着两条腾龙的雕像,井边和天花板上也有浮雕,不过艺术和工艺水平都要差得多,可能是广允寺的最新作品。

但是,在芒弄佛寺正殿旁边的一座藏经阁,其修建时间和广允寺相当,在它的房顶周围,都有清朝时期的双龙、凤、日、海等图案。从其斑驳的图案和浓厚的颜色来看,这里的壁画属于“傣汉融合式”的艺术形式。

但是,因为它的内容和描绘佛教和佛经故事的光韵庙的壁画有很大的不同,所以很难发现它们之间的直接关系。

此外,在沧源县勐董镇,嘎里佛寺和费达佛寺,在结构上都与光云寺相近,但都已被近代修复,很难找到有关其内部的壁画资料。

耿马县,毗邻沧源县,是临沧一座著名的寺院,始建于清代乾嘉36年,清代咸丰1-4年重修,其时代与光韵寺相近,但因上个世纪六、七十年代遭受重大损毁,经改建重修,现已丧失其原貌。

改建后的正殿风格类似于广允寺正殿的穿堂,东壁为木栅,南北西三壁为土壁,小窗式。它的底座四周还保存有清朝遗留下来的石雕,但门、窗、栏及墙壁的纹饰都是近代所做,古壁画的资料已无从考证。

耿马县贺派乡通保寺,其主要建筑形式与光延寺相同,相传始建于明代,清代乾嘉时重建,咸丰时由于当地战乱而遭焚毁。耿马土司罕裕卿于一九一四年重修,现为二层的佛教寺院,由两层砖砌而成。

这座寺庙在20世纪60、70年代遭到毁坏,直到一九九七年才得到修复。寺院修葺一新,古香古色,匾额“同护佛寺”是赵朴初亲笔所书,虽然总体上保留了部分原始面貌,但古壁画却不见踪影。

毗邻临沧市临翔区忙令路的“忙苗佛教”,其建筑风格与广允寺相同,均在1960年至1970年代被拆除。现在的大殿是新的,大门上雕刻着精美的粉色和金色,但是墙上的壁画却不见了。

从傣族地区以外的佛寺壁画和画谱中探寻

大理和丽江是云南历史上的文化重心,与沧源和耿马等傣人有着密切的联系。南诏中兴二年,王奉宗、张顺奉旨向南诏王朱华振所作的《南诏图传》;

“表现了南诏蒙氏王族在观音菩萨的点化和庇护下建国的神话故事,以示南诏王权有神护佑而万代永存。”

这幅作品描绘了南诏王朝的王公贵族、宫女、武士、官吏、农民和僧人等富有地方特色的人物。

其构图如同平行展开的连环画,将九个互为联系且又相对独立的画面组成一个整体,具有形象生动、造型准确、设色淡雅的特点。再有《宋时大理国描工张胜温画梵像》,这是中国历史上罕见的大型人物绘画作品。

此图分为三部,分别为《利贞皇帝礼佛图》,《法界源流图》,《十六大国王护法图》,其上所载的人物有佛陀,菩萨,明王,罗汉,天龙,药叉,龙女,僧俗,共620位。整个画面雄伟壮观,造型严谨,表情生动,具有敦煌唐朝佛像的神韵。

现存的画作都是纸质的、帛书,其形式表现了汉代人的画风和地方民族风情的结合,都是唐宋时期的真迹,但是与清朝所绘的光允寺壁画年代相差很大,所以无法看出二者有什么关联。

明清时期,云南佛教造像如雨后春笋般涌现,滇西北与西藏相邻的中甸和德钦一带也保存着大量的密教壁画。

它受到了西藏和四川地区的佛教壁画的影响,它"最主要的内容是曼陀罗图案,也就是祭坛上的艺术",其中大部分都是佛教中的主要人物,如佛陀、尊者、明王等。

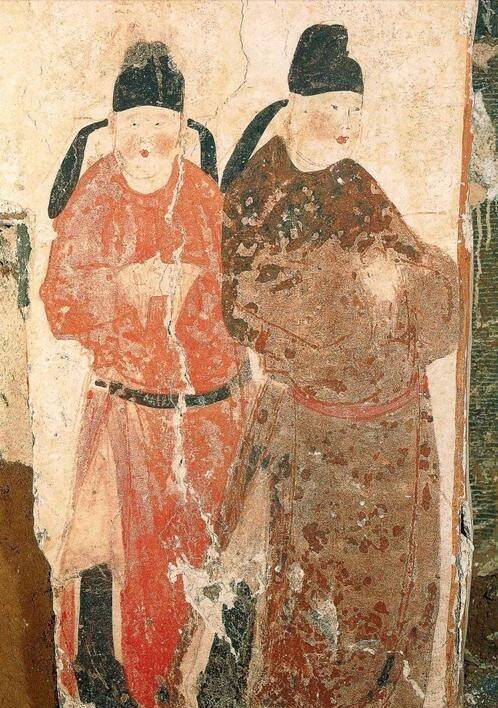

然而,在大理市剑川县沙溪镇的兴教寺中,却可以发现广允寺的壁画,这是明朝永乐13年建成的。兴教寺原本32副壁画,在灾难中幸存下来的只剩下11副。虽然画面中的人物都是模糊的,但也掩盖不了其高超的艺术水准。

据考证,为大理白族画家张宝于明代永乐15年所作。其中包括《三清图》、《降魔释迦法会图》和《太子游苑园图》。

《三清图》《降魔释迦法会图》是一幅融合了中国佛教和西藏佛教壁画的两幅作品,构成了一种“拱卫”的格局,多以佛、度母、天王、力士、鬼怪等为主题,与广允寺的壁画有较大的区别。

而《太子游苑园图》则颇具特色:其一,其内容为佛教叙事,有巡游、射箭、读书、掷象等场景,其二,其构图、色彩等均与广允寺“一图多景”的构图方法、连环漫画的散列式布局、以线立骨、重彩渲染等技法极为相似。

这幅壁画中,在一幅图中反复地呈现了几种不同的情景,用空间的变换来表示各种时期的各种事件,并形成一个整体。

从其造型风格、绘画技法以及与现实世界密切关联的世俗表达来看,兴教寺和广允寺的绘画风格之间存在着一定的关联。

隋唐汉代佛教壁画以西天极乐世界为题材,描绘了大量场景热情、宏伟的佛经故事。至明清,由于民间社会与民间社会的共同作用,佛教题材的壁画已相当成熟,并有明显的世俗化趋势。

在一定程度上,佛教绘画表现出的“世俗”特征,正是明清时期佛教与唐宋时期的一大特色。

所以,只要把研究的视野拉远一点,我们就会看到,在剑川沙溪兴教寺的《太子游苑园图》中,在云南省以外的四川剑阁觉苑寺,甘肃永登连城的妙音寺,青海乐都的曲昙寺,都有类似的情况。

特别是四川剑阁觉苑庙,它以佛教传说为题材,构成了一幅“一图多景”的全景格局,一幅一幅地展示了许多内容,并由岩石和树木等分散开来,构成了一个比较单独的场景。

由此可以推断,其风格与表达方式必然会在一定程度上对光韵寺的壁画造成直接或间接的作用。

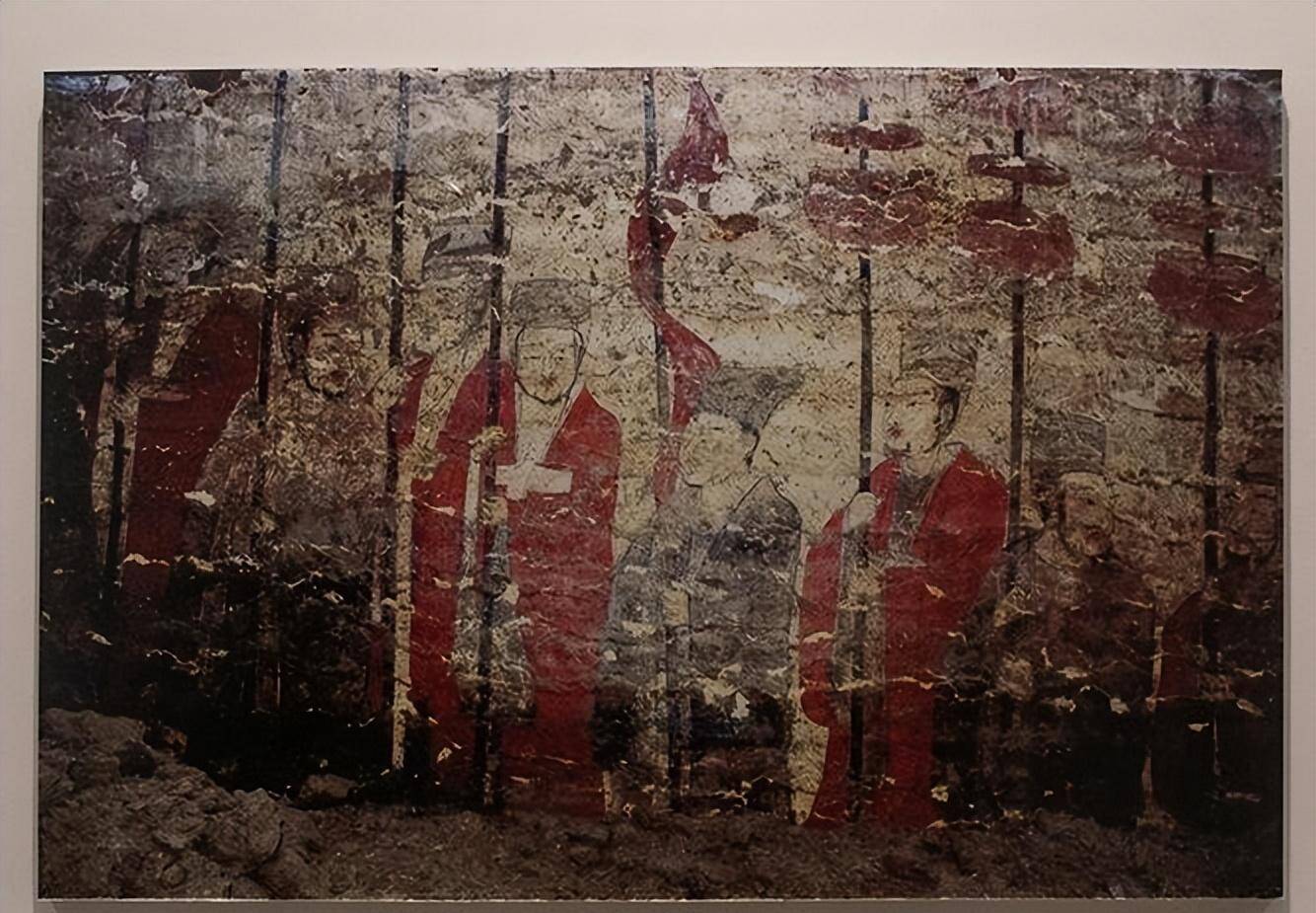

比如,从画面中的人物造型来看,广允庙壁画中的服饰,既有中国特色,又有地方特色。唐、宋、元、明等朝代的服饰,清朝的服饰,还有当地的傣族服饰,都在一定程度上存在着一定的历史连续性和现实的合理性。

广允寺壁画的傣汉交融及独特价值

广允寺的壁画,其形式语言,表现手法,以及其制造技术,都与云南省境外寺院的佛教传说和明代和清代的佛教传说有着很深的关系。

当然,这并不是单纯的从外界引进,也不能完全复制,必须与当地佛教、傣族的地域风情、民间传说和审美取向等特殊的文化因素相融合。这可以从下列情况看出:

首先,广允寺的壁画侧重于对佛的生活经历的描绘,对亲王、菩萨等人物的刻画也不是很重视。

在《饭王苦心》和《欢庆王子回国》等作品中,尽管这位亲王穿着长袍,头戴王冠,但画面并没有运用中心式、拱卫式构图加以强调,或加大体量尺度以突出其至高无上的地位,而是如同现实宫廷生活中的场景,至多只有主仆之分。

这种行为不仅能让普通信众感到亲近,还能增强他们对佛教信仰的信心,通过虔诚的赕佛,行善积德,来世的修行。

广允寺的壁画,无论从主题的选取还是在具体的图像表达上,都充分反映了南传佛教所重视的“凡夫”与“非神性”,以及“普通人”能够通过自身的修养而达到“自在”的思想。

其次,与汉代佛教的绘画作品相比,有一定的区别。比如《夜渡凡尘》中的四位天王,都穿着带有地方特色的民族服装,左手持火炬,右手持法宝,为亲王开路;

再比如《降魔图》中,郎妥诺尼穿着一件傣族的短衫,腰间系着一条裙子,用梳子梳理头发,驱赶妖魔鬼怪。

这表明,尽管广允寺的佛教壁画在形态与形态上都受到了很大的冲击,但是其在图像的叙述方式上又与佛教中的佛传、佛本生、傣族等有关的传说相吻合。

三是将傣族的神话、传奇人物与广允寺的人物相融合,塑造出具有地域特征的人物。“金娜丽”、“金娜拉”等,都是傣族节日服饰上的舞蹈人物。

此外,壁画上的匾额及解说都是用傣语写成的,与众多傣族信徒的表演内容相符。

结语

总体而言,广允寺的壁画是一幅完整的傣族与汉族的融合,它具有汉佛教美术与儒学文化的特点,但同时也带有一丝距离中原较远的原始与本土色彩。

也许,正因为如此,在漫长的岁月里,南传佛教与汉佛教,少数民族文化与汉族文化的相互交融,形成了“汉化夷,夷化汉”的局面,形成了“你中有我、我中有你”的特点;

因此,广允寺壁画的艺术吸引力和特殊的文化价值,也得到了充分的体现。